GESPRÄCHE – 2019.08.28

A VERY NORMAL DAY BEGINS

Monday, May 13, 2019.

Iana’s pregnancy was coming to an end, but she was feeling fine. Her stomach was growing and it felt very hard but this didn’t bother her at all.

„I’m going to training today.“ she called to Marian, who was coming down the stairs and heading to the kitchen.

„Hm,“ he grunted, „he was not capable of anything more at that time of day. The day had just begun and Marians‘ batteries had not yet started up.“

„I want to move, not just sit here.“ Iana told him, while Marian was busy in the kitchen.

„But won’t it be too much for you? The contractions can start at anytime.“ Marian replied, looking at Iana’s stomach.

„Oh, it’s alright.“ she replied. Though she was constantly wondering when it was finally going to be time to give birth. Iana, Marian and Marley, could hardly wait for little William to finally arrive.

After training Iana still felt good and later in the afternoon, she even felt like sweeping the terrace. For some reason, she couldn’t let herself rest. She wanted to clean everything in the house.

„I can help you.“ she told Marian as he plucked weeds. She jumped up and grabbed the broom.

Afterwards she accompanied her son Marley to piano lessons together with Marian.

After piano lessons, they all went to a fast food restaurant together.

„I want to drink Cola.“ Marley said as they all sat down. „You know, that not only makes you fat but after you drink it you can not sleep all night.“ Marian warned his son.

Marley was just ten years old and a very bright boy for his age. „That doesn’t matter, I can stay awake and make videos telling my stories.“ he responded quickly.

„Think of Mr. Müller and his big belly. Do you want to look like that? „Marian joked.

„Papa, then I would have to drink whole truckloads of Cola.“ Everyone at the table was smiling.

„I want to try a Cola too.“ Iana said suddenly.

„Hopefully it will be good for you in your condition.“ Marian said.

„Yes, it will be fine.“ Iana replied, dipping a french fry into the spicy sauce.

It was nice to sit in the restaurant, to laugh and enjoy the three of them being together. Soon, there would be four, and quietly, little William was already sitting at the table.

Iana felt good after the meal. Hopefully the food and lightheartedness would help to start her labour.

„Mama, do you want to play Lego?“ Marley asked his mother when they arrived back home.

Iana agreed and Marley got the blocks out.

Meanwhile, Marian mowed the lawn in the garden.

Suddenly, Iana noticed that she was losing water.

Could this be the beginning of labour?

For a week, Iana had tried everything, but the contractions did not materialize, nothing happened. Could the Cola and spicy sauce have been the triggers?

„Marley, I think it’s starting.“ Iana shouted.

„No, no, please, not today!“

Marley looked at his mother. His face expressed panic.

He was worried about his mother, but he was also thinking about himself.

The next day he had a bycicle test and he really wanted to go. Also, he didn’t want his brother to be born on the 13th because that brings bad luck. Marley was desperate and at a loss.

Iana felt the amniotic fluid running out of her.

„I’ll go take a bath and then apply a little make-up.“ she said, seeming calm and balanced as everything around her became hectic.

Montag, 13. Mai 2019. Iana ging es gut, und das obwohl sich scheinbar die Zeit ihrer Schwangerschaft dem Ende zuneigte. Ihr Bauch war immer weitergewachsen und jetzt fühlte er sich sehr hart an. Doch sie fand das nicht schlimm.

„Ich gehe heute zum Training“, rief sie Marian zu, der gerade die Treppe herunterkam und auf die Küche zusteuerte.

„Hm“, brummte der. Zu mehr war er zu der Tageszeit noch nicht fähig. Der Tag hatte ja gerade angefangen und Marians ‚Batterien waren noch nicht hochgefahren‘.

„Ich will mich bewegen, nicht nur hier herumsitzen“, sagte Iana zu ihm, während Marian in der Küche hantierte.

„Aber wird das nicht zu viel für dich? Es kann jeden Augenblick losgehen, mit den Wehen“, antwortete Marian und schaute auf Ianas Bauch.

„Ach, das geht schon“, entgegnete sie. Dabei stellte sie sich gerade in den letzten Tagen immer wieder die Frage, wann es nun endlich soweit war, und es losging mit der Geburt. Iana, Marian, Marley, sie alle konnten es kaum noch erwarten, dass der kleine William auf die Welt kam.

Nach dem Training fühlte sich Iana immer noch gut.

Später, es war bereits nachmittags, da verspürte sie Lust, die Terrasse zu fegen. Irgendwas ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Sie wollte putzen, alles im Haus saubermachen.

„Ich kann dir helfen“, sagte sie zu Marian, während der Unkraut zupfte. Sie sprang auf und griff sich den Besen.

Anschließend begleitete sie noch gemeinsam mit Marian ihren Sohn Marley zum Klavierunterricht.

Nach dem Klavierunterricht gingen sie alle zusammen in ein Fastfood-Restaurant.

„Ich möchte Cola trinken“, rief Marley gleich, als sie sich alle hingesetzt hatten.

„Du weißt schon, dass das nicht nur dick macht und du außerdem die ganze Nacht nicht schlafen kannst“, mahnte Marian seinen Sohn.

Marley war gerade mal zehn Jahre alt und für sein Alter ein sehr aufgewecktes Kerlchen, und nicht auf den Mund gefallen.

„Macht nichts, dann kann ich nachts weiter meine Geschichten per Video erzählen“, entgegnete er schlagfertig.

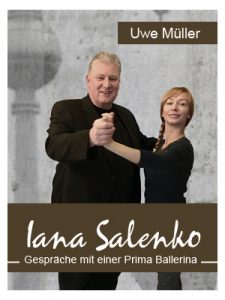

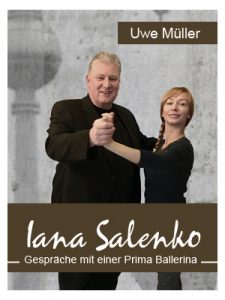

„Denk an Herrn Müller und seinen dicken Bauch. Willst du auch mal so aussehen?“, scherzte Marian.

„Papa, dann müsste ich ja ganze Lastzüge voller Cola leer trinken und zu Weihnachten könnte dann nicht wie gewohnt ein festlich geschmückter Coca-Cola – Zug zu den Kindern fahren, so wie jedes Jahr.“

Alle schmunzelten am Tisch.

„Ich will auch eine Cola probieren“, sagte Iana plötzlich.

„Hoffentlich bekommt sie dir in deinem Zustand“, meinte nun Marian.

„Ja, das geht schon“, antwortete Iana und tunkte eine Pommes frites in die scharfe Sauce.

Es war schön, im Restaurant zu sitzen, zu lachen und die Gemeinsamkeit zu dritt zu genießen.

Bald würden sie zu viert sein, und im Stillen saß der kleine William bereits mit am Tisch.

Iana fühlte sich gut nach dem Essen. Und doch sollte diese Leichtfertigkeit beim Essen mit ihre Geburtswehen beschleunigen.

„Mama, wollen wir Lego spielen?“, fragte Marley seine Mutter, als sie wieder Zuhause angekommen waren.

Iana war einverstanden und Marley holte die Steine raus.

Marian mähte indessen im Garten den Rasen.

Plötzlich bemerkte Iana, dass bei ihr Wasser austrat.

Sollte das der Beginn der Geburtswehen sein?

Eine Woche lang hatte Iana alles versucht, aber die Wehen setzten nicht ein, es passierte nichts.

Und die Cola und die scharfe Sauce, waren sie jetzt der Auslöser für all das?

„Marley, ich glaub‘, es geht los“, rief Iana.

„Nein, nein, bitte nicht, noch nicht heute!“

Marley schaute seine Mutter an. Sein Gesicht drückte Panik aus.

Er hatte Angst um seine Mutter. Aber er dachte auch daran, dass am nächsten Tag die Fahrradprüfung für ihn anstand, und die wollte er unbedingt ablegen.

Außerdem: Sein Bruder sollte nicht an einem 13. geboren werden. Das würde doch Unglück nach sich ziehen. Marley war verzweifelt und ratlos.

Iana spürte das aus ihr herauslaufende Fruchtwasser.

„Ich geh‘ in die Badewanne und danach ein wenig Make-up auftragen“, sagte sie. Sie schien ruhig und ausgeglichen, während um sie herum alles hektisch wurde.